专业精析 Accurate Analysis

一个“双非工科女生”,如何逆袭拿下常春藤MPH录取?

做留学20年,我见过太多刷榜级别的申请简历。清北复交、GPA90+、一堆竞赛实习项目,确实亮眼。但这些顶配履历,并没有让我重新思考“到底什么样的申请人真正值得押注”。直到我遇见她。一个出身双非大学的普通女生,专业是工科,GPA不到85,既不是985也不是211,哪怕放在一堆简历里都可能被“系统性忽略”的那种。但就是这个看上去平平无奇的女孩,用三年时间,在医疗器械行业一线硬生生打出了一条极具锋芒的路径。

她不是走运,也不是包装出来的优秀。她是一步一个脚印,从技术到市场再到管理,把自己打磨成了“能讲出行业底层逻辑”的人。最终,她拿到了美国常春藤大学MPH项目的录取通知书,也让我在从业20年后,再次相信:真正有力量的申请,不是看出身,而是看成长路径的厚度和穿透力。

她刚来找我咨询时,其实说得特别直接:“我想转专业申请市场营销或者MPH。”我问她为什么,她没说“我喜欢市场”这种空话,而是告诉我,她每天和一线医生、市场、渠道团队一起工作,已经看到了从医疗产品立项、到推广落地、到用户认知形成之间的巨大鸿沟。

她说她不是想跳出工科,而是想更深入地理解医疗产品背后的用户行为决策逻辑、市场策略搭建方式以及公共健康政策的真实运作机制。我当时就知道,她不是来“试试看”,她是真的走到了那个“必须转”的阶段。很多人转专业,其实是为了逃避眼前不喜欢的专业;但她不是,她是先走进了这个行业,再选择进阶。而市场营销和MPH,刚好就是她当下经验最自然的延展。

医疗产品的市场推广,本质上对标的是行为经济学和用户心理学;医疗器械的推广路径,离不开公共健康体系的政策支持与落地;而她在真实职场中积累的项目经验、产品策略和渠道管理成果,正是申请市场营销和MPH项目最核心的内容。这一次,她不是“工科背景的申请人”,她是一个“医疗行业实战者”,只是借着这两门专业,把她的认知能力升维,把她的路径跑通。

在整个申请过程中,我们没有试图“遮掩”她出身双非的背景,也没有为了包装“高大上”而堆砌项目名称。我们做的,是把她过去三年的经历拆成结构完整的能力模块,把每一段真实履历背后的思维逻辑提炼出来,变成她申请中最锋利的表达语言。她不是说“我擅长市场”,她是直接写“我曾主导某类产品在华东地区的渠道策略调整,使得月度出库增长31.2%”。她不说“我对公共健康有热情”,她说“我在对接基层医院项目过程中,看到了健康教育和资源分配不均背后的结构性缺失”。

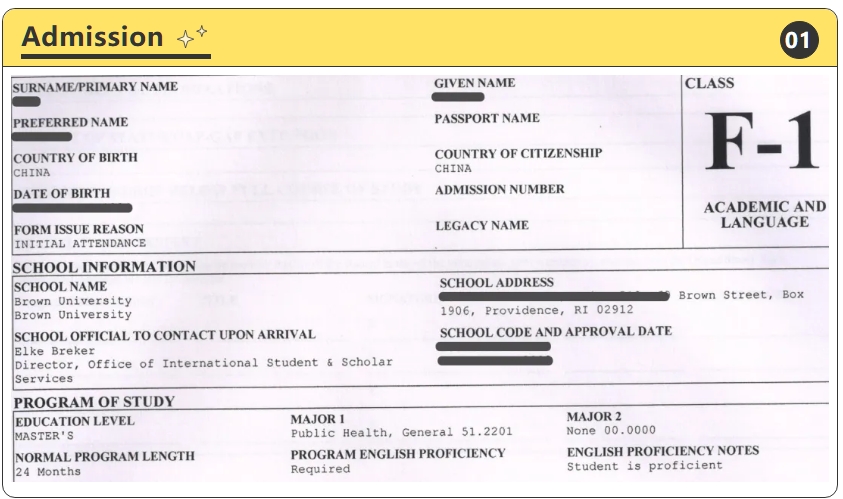

没有空话,没有模板,全是能落地、可验证、能打动人的真实经历。我们为她制定了“美港英三线并进”的申请策略,美国主攻MPH项目,目标院校直接锁定Top 20大学;香港申请市场营销,用她一线实操经验冲击港前三项目;英国选择偏项目导向的管理类项目,避开对学术成绩要求极高的G5,反而靠她的项目履历和行业成果打出差异化竞争力。最终,她拿到了常春藤大学的MPH录取,也获得了多个港英项目的面试与意向。

很多人看到她的录取结果,会第一反应是“原来这种背景也能上?”我说,不是“也能上”,而是“正好能上”。因为招生官并不是死看你GPA和学校背景,他们看的是你能不能讲清楚你过去的路径是不是通的、你未来的目标是不是合理的、你这个人是不是已经在现实世界里证明过自己。而她,恰恰用三年时间走出了一条路径闭环完整、能力标签鲜明、表达语言扎实的成长轨迹。她没有一张“惊艳”的起跑线,但她有一个持续拉开差距的成长曲线,这种软实力在如今的留学申请中,比很多光鲜硬背景更稀缺。

如果你也是“双非”“工科背景”“想转商科或MPH”的申请人,那你一定要知道:你不是没有机会,你只是还没有找到独属于你自己的表达方式。真正的申请,不是堆履历,也不是复制模板,而是用你过去三年甚至五年的人生经历,讲清楚你是谁,你想去哪,你为此已经做了什么。

如果你不知道该从哪拆起、怎么搭建一套属于你自己的策略体系,那你可以来找我。我会用20年的从业经验,帮你从一份普通简历里找到亮点,从一段碎片化经历中拆出结构感,打磨出真正能打动名校、打动世界的申请故事。不是每个人都能去G5,但每个人都值得一个诚实而精准的申请。

我见过太多背景很好却走不通的案例,也见过很多像她一样,走着走着就跑出差异化的选手。如果你愿意,我可以帮你一起看看——你现在手里到底有哪些牌,能怎么打出去。她做到了,你也可以。

时间:2025-04-07

13521402708

13521402708 advisorgrace@outlook.com

advisorgrace@outlook.com